近期,我校环境科学与工程学院王传义教授团队在光催化合成氨领域开展系列重要研究工作,在国际权威期刊《Coordination Chemistry Reviews》(IF = 20.3)、《Advanced Functional Materials》(IF = 18.5)、《Applied Catalysis B: Environment and Energy》(IF=20.2)、《Journal of Catalysis》(IF=6.5)等发表重要研究论文。

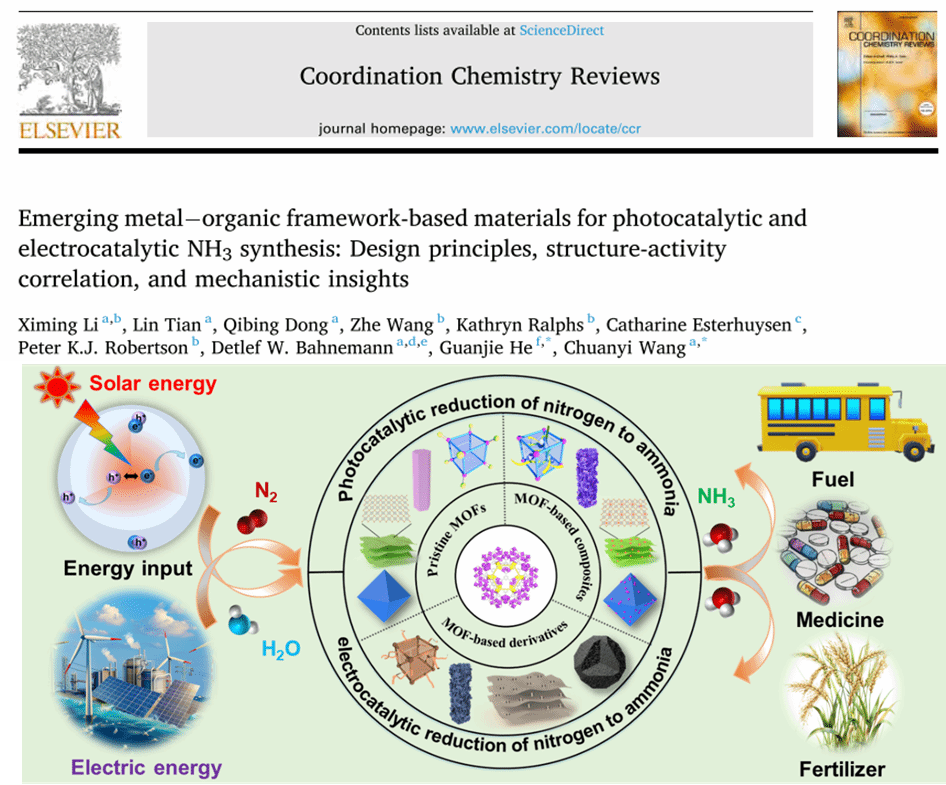

系列成果一:人工固氮驱动的可持续氨(NH3)合成技术,因其可替代高能耗的Haber-Bosch工艺并提供绿色合成路径,已成为研究热点。为优化氨合成技术的经济可持续性路径,开发新型催化剂至关重要。金属-有机框架材料作为一类轻质多孔网络材料,凭借其可调通道、高比表面积和可设计组分等特性,在光驱动和电驱动的氮还原反应中展现出独特优势,能够有效降低反应势垒并加速反应动力学。尽管该领域已取得一定进展,但仍需解决基础科学问题以深入理解MOF基催化剂的结构、物化性质、催化活性及潜在应用之间的构效关系。

本文基于系统性设计理念,从材料设计原则、结构调控机制及反应工程策略三方面系统综述了MOF基催化剂的最新研究进展,旨在阐明其在氮还原反应中的结构-活性关联,为高效氮还原催化剂的设计提供理论指导。

相关成果以“Emerging metal−organic framework-based materials for photocatalytic and electrocatalytic NH3 synthesis: Design principles, structure-activity correlation, and mechanistic insights”为题,发表在Coordination Chemistry Reviews(IF = 20.3)上。陕西科技大学为论文第一通讯单位,论文第一作者为环境学院2021级博士研究生李喜明,环境学院王传义教授为论文通讯作者。

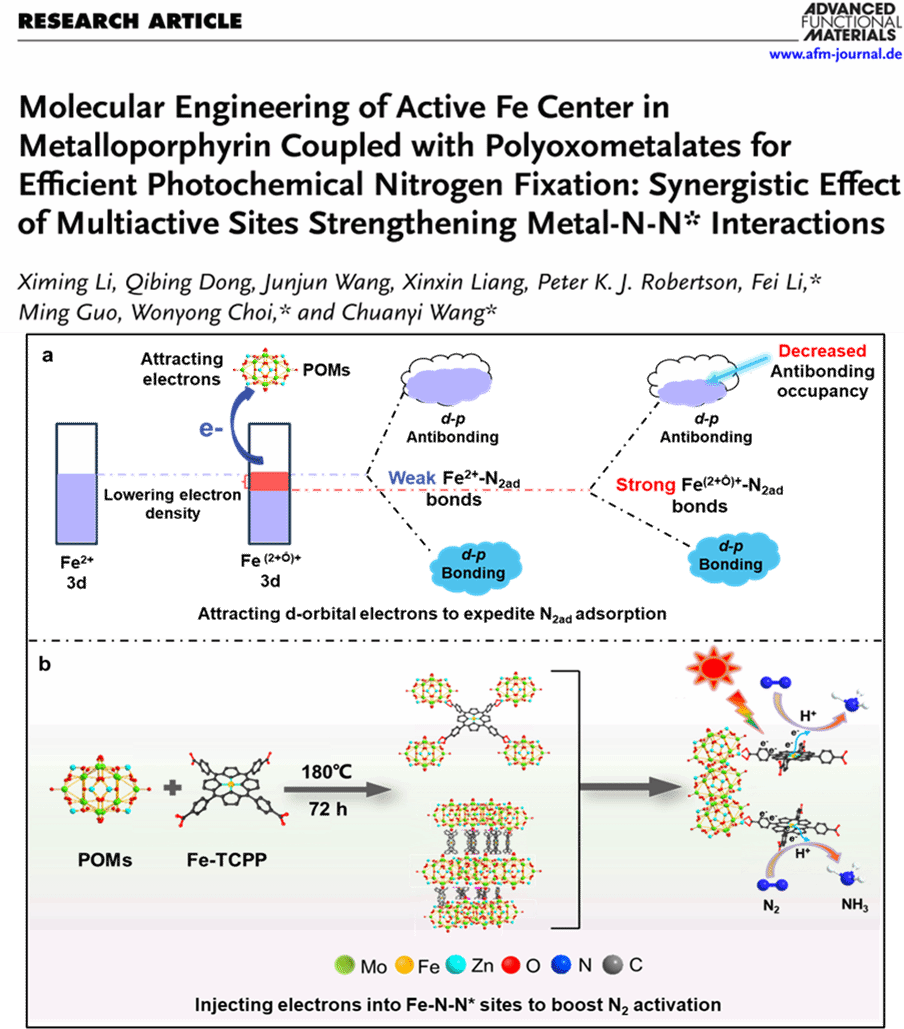

系列成果二:在分子尺度精准调控催化活性中心的化学微环境以实现高效氮气吸附活化仍面临重大挑战。基于此,整合富氧单元多金属氧酸盐簇{ε-PMo8VMo4VIO40Zn4}与光敏性金属卟啉(Fe-TCPP),构建了多金属氧酸盐簇-金属卟啉有机框架材料,并以此为模型体系实现了分子间电子转移行为的精准调控。基于高光敏性卟啉结构和Fe-Mo双金属位点的动态整合,实现了"光捕获-电子传递-氮活化"的协同催化体系。具体而言,Fe/Mo因子能够模拟固氮酶活性中心,其未占据的d轨道能够接受来自N2分子的σ轨道电子,而其已占据d轨道中的可用电子可以通过π-反键机制注入N-N π*反键体系,形成电子转移的“接受-捐赠”途径,从而削弱N≡N键。

相关成果以“Molecular engineering of active Fe center in metalloporphyrin coupled with polyoxometalates for efficient photochemical nitrogen fixation: Synergistic effect of multiactive sites strengthening metal-N-N* interactions”为题,发表在Advanced Functional Materials(IF = 18.5)上。陕西科技大学为论文第一通讯单位,环境学院2021级博士研究生李喜明为该论文的第一作者,环境学院王传义教授为论文通讯作者。

系列成果三:建立质子产生和转移到N2吸附位点的有效途径仍然是开发高性能固氮光催化剂的一个重大挑战。在此,通过将Au NCs嵌入PCN-221(Fe)的孔中,建立了通往Fe-N-N*位点的质子传递途径。这种催化剂的NH3生产率达到129.2 μmol g−1 h−1。实验和理论结果均证实,增强的活性是由Au NCs带间跃迁和Au NCs表面H2O分解形成Au-O物种引起的。这些过程降低了*OOH形成的能量势垒,促进了质子的产生,并在Fe-N-N*位点周围产生了更高的质子浓度,从而有利于N2的加氢反应。

相关成果以“Dispersing Au nanoclusters on porphyrin-based metal-organic framework photocatalyst for enhanced proton supply to the Fe–N–N* sites in N2 fixation”为题,发表在Applied Catalysis B: Environment and Energy(IF = 20.2)上。陕西科技大学为论文第一通讯单位,环境学院2021级博士研究生董奇兵为该论文的第一作者,环境学院王传义教授为论文通讯作者。

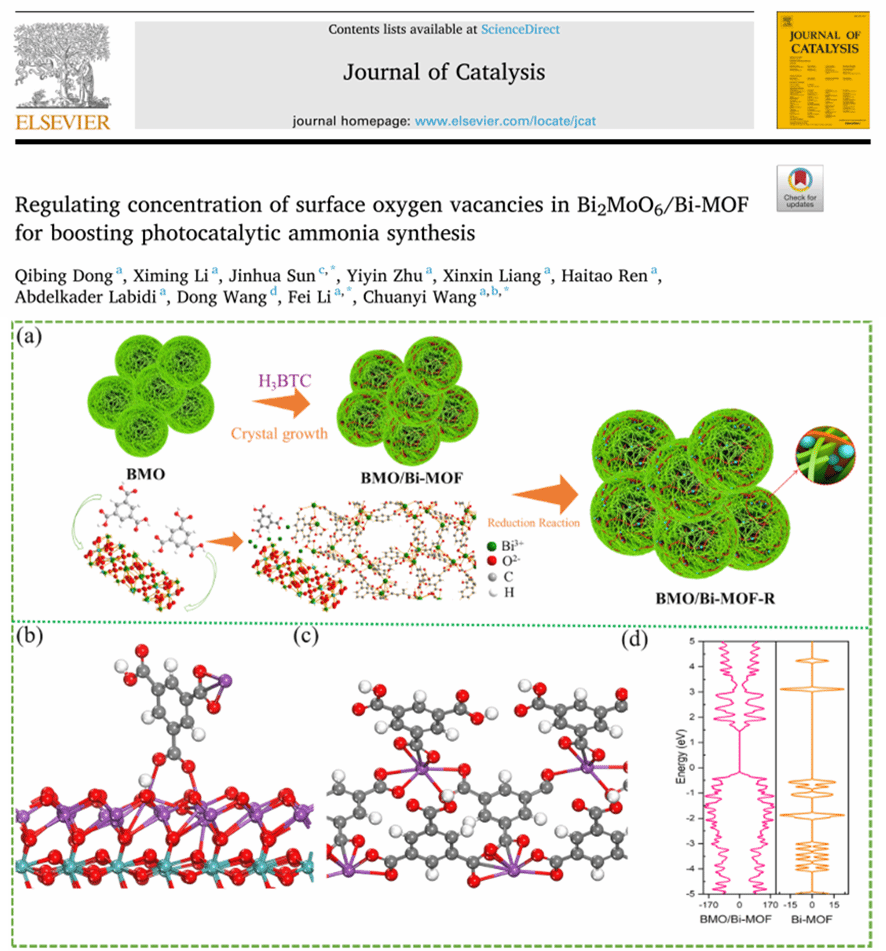

系列成果四:表面氧空位(OVs)工程作为提升光催化性能的有效策略已被广泛采用。然而,目前能够精准调控表面OVs浓度并阐明其对固氮活性影响机制的光催化体系仍较为匮乏。本研究以Bi2MoO6(BMO)为基底,通过在其表面负载铋基金属有机框架(Bi-MOF)构建可操作平台,利用Bi-MOF组分中铋离子的还原特性实现OVs浓度的精准调控。

相关成果以“Regulating concentration of surface oxygen vacancies in Bi2MoO6/Bi-MOF for boosting photocatalytic ammonia synthesis”为题,发表在Journal of Catalysis(IF = 6.5)上。陕西科技大学为论文第一通讯单位,环境学院2021级博士研究生董奇兵为该论文的第一作者,环境学院王传义教授为论文通讯作者。

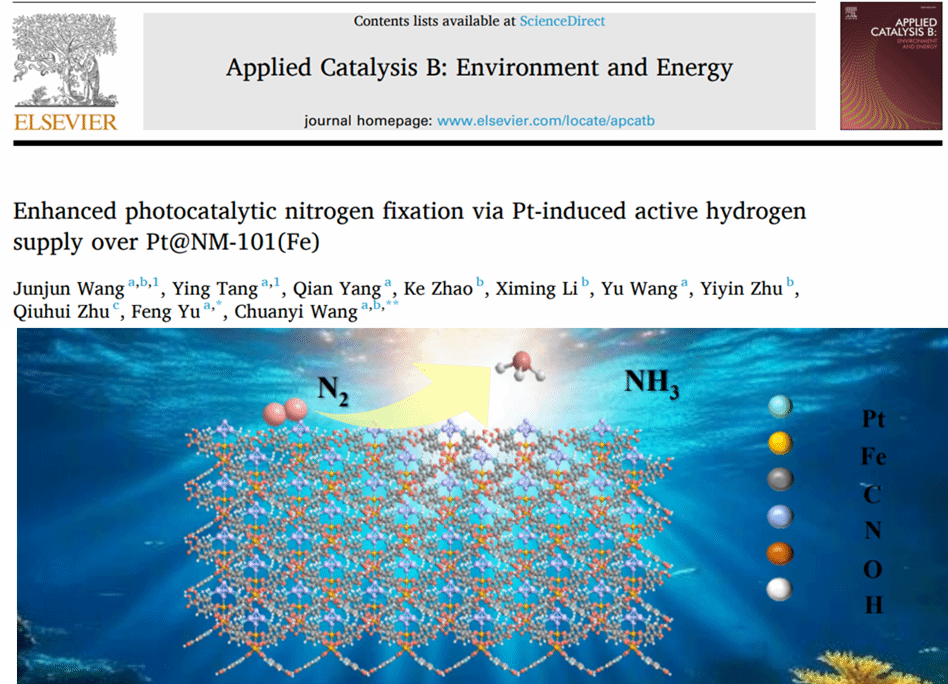

系列成果5:设计一种高效、稳定的双位点铁基MOF催化剂,并在原子水平上阐明其协同机理,仍然是当前研究的主要挑战。王传义教授团队通过简单的化学还原方法开发并合成了一种Pt NPs修饰的Fe基MOFs(Pt@NM-101(Fe))复合光催化剂。通过Pt和Fe位点的协同作用增强了*H的供给,从而显著提高了光催化固氮性能,为实现高效、可持续的光催化固氮提供了一种有效的策略。

相关成果以“Enhanced photocatalytic nitrogen fixation via Pt-induced active hydrogen supply over Pt@NM-101(Fe)”为题,发表在Applied Catalysis B: Environment and Energy(IF = 20.2)上。陕西科技大学为论文通讯单位之一,环境学院2022级联培硕士研究生王俊俊(石河子大学)为该论文的第一作者,环境学院王传义教授为论文通讯作者。

相关成果文章链接:

1. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010854525001134

2. https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adfm.202424128

3. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926337325000256

4. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021951724002021

5. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925963523008580

(核稿:王念东 编辑:刘倩)